京都生まれ京都育ちの布団屋の過去の思い出ファイル置場です

▲メインのトップへ

◆ショッピングトップへ

|

京都生まれ京都育ちの布団屋の過去の思い出ファイル置場です |

▲メインのトップへ ◆ショッピングトップへ |

|

2003 今年は三羽のツバメが巣立ちました!!

| |

|

今年の4月初旬に「巣」を作り始めた。 |

|

ダンボールで「巣」をサポート。 |

|

|

5月の初め、まちに待った赤ちゃんの誕生です。 |

|

ご両親は、日夜、エサを運び続けます…。 |

|

|

しばらく、茶髪の状態でしたが、羽根が黒くなり出したら急に大きくなり始めました。 |

|

|

|

誕生から約一ヶ月たらず、丸々と太って身体は親鳥より大きく見え、 もうすぐ「巣立ち」です。 右端の長男?のピー太郎は一日姿が見えなかったのですが、無事戻ってきました。 原因を作った私は、非常に落ち込んでいたのですが、ホッとしました…。 2003/06/04なんのまえぶれもなく、三羽の子供は巣立っていきました…。 |

|

|

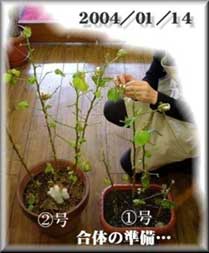

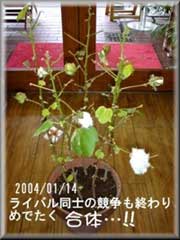

「わたの木」一号と二号のライバル物語 |

|

| 2003年のツバメが巣立った頃、京都の寝具組合からもらった、「綿の木の種」を鉢に植えました(一号)。毎日水をやりつづけたのですがなかなか大きくならず、取引先の橋本綿工の会長さんからお手間入りの「二号」をもらってきました。八月の初め並べてみたら一号があまりにも貧弱・・・。その後のレポートです・・・。 | |

|

只今「ふたつのわたの木」が競っています… 8月になって少し栄養剤の入ったお水をやったところ、3日ほどで、がぜん元気になり、蕾らしきものを3つほど付けています。 |

|

橋本会長の鉢植えはもはや、コットンボール?を膨らましています… |

|

2週間弱で 左の1号は栄養剤が効いたのかがぜん元気になり、かわいい花を咲かせました。数個の蕾もついています

花は一日でしぼんでしまいます |

|

8月13日 |

|

1号の鉢を株分け… 捨てるの気がひけるから植え替えました |

|

左が1号 |

2号のボールに筋が… |

9月のはじめに少しづつ切れ目が… |

みるみるわたの繊維が現れました |

立派なわたです |

9月18日…毎日眺めています |

|

|

H15/11/01 一号にも待望のコットンボールが只今4つ付いていています。 これからボールがはじけるまでが けっこう時間がかかります… |

|

|

| ● H15年12月21日、今年の夏から育ててきた、わたの木「一号」と「二号」この冬の寒さに耐え切れず、 日に日にやつれてきます。 ● 只今、「一号」には5個、また「二号」には6個のコットンボールがついています・・・。 ボールがはじけるのは今期はチョッと無理かも・・・ パワーを付けようと栄養剤をやったのですが、 パワーはつかずに葉っぱの裏に「アブラムシ?」がいっぱいついてしまいました・・・ シュン・・・ |

|

|

■ 2004***今年に入って「しもやけ」状態が「凍傷」状態と化し、 毎日の出し入れの度に葉っぱが落ち悲惨な状態になりました。 思い切って葉を切り落とし様子をみているとそれなりに可愛く感じられ・・ |

|

|

|

|

|

|

| ||

|

|

| |

|

| ||

|

| ||

|

| ||

|

|

| |

|

染め元と相談し、濃いめに染めてもらう事にした。染色した後、天日干しにすれば太陽の光を吸収し独特の赤茶色に変化していく。

| ||

|

|

| |

通常の場合はにおいは3・4日で消える。がっ…納品日が迫ってくるのに、においが飛ばない。9月30日、覚悟を決めて、お店に持参。 ご主人の「えぇ色に仕上がったね…。」の一言で第一関門突破。ただ、1分も経たないうちに、周りの女性陣の鼻がピクピク…。事情をご説明し、染めむらやネップ(手織りのための瘤状の糸隗)に関しては、もちろんご了解いただいたが、においに関しては、お食事されるお客様の事を思うと、この状態ではチョッと具合が…。 数分の沈黙の後、ご主人、一言「新春初めから使うし、それまでで良いから…。」の優しい言葉に救われた。 | ||

|

|

|

|

|

その後2ヶ月で、水洗いや、薬品を使わずに、におい飛ばしをし、今年の1月初めに無事納品。先日お伺いしたところ、「においはそんなに気にならないよ…」との事で、ひと安心いたしました。 | ||

ご家庭の奥様方が掛け布団にカバーをお掛けになる時、けっこう面倒に思われるのではないでしょうか。 色々な方法がございますが、この方法が結局一番正確に入れられるのではないかと思います。一度お試しください。 |

①掛け布団カバーを広げる |

②その上に掛け布団を重ねます |

②その上に掛け布団を重ねます |

③折り紙のように掛け布団の四隅を中心にたたみ込む |

③折り紙のように掛け布団の四隅を中心にたたみ込む |

④頭・足方向を一つにつまむ  ⑤カバーの中心に掛け布団の中心を合わせ奥まで入れる |

⑤カバーの中心に掛け布団の中心を合わせ奥まで入れます  ⑥掛け布団の四隅をそれぞれ伸ばし広げる |

⑥掛け布団の四隅をそれぞれ伸ばし広げる  ⑦掛け布団の四隅天地左右のそれぞれをヒモでくくる |

⑦掛け布団の四隅天地左右のそれぞれをヒモでくくる |

⑧掛け布団のカバーのファスナーを閉じて |

⑨掛け布団の表面を軽くたたいて整えれば出来上がり いかがですか? けっこう簡単!!でもないか・・・ |

| 上記の他、あらかじめ掛け布団のカバーを裏向けにし、その上に掛け布団を置き、掛け布団の四隅その他のループにヒモをくくり先に固定した後にひっくり返す場合もございますが、僕は余りその方法は利用しません。でも、一度トライしてみてください。どちらか比べて楽な方法を!! |

|

2003年の西川ニュースVol.123に興味深い記事が載っていました。そのまま引用させていただきます。 日本にはもともとひつじは存在しませんでした。日本に初めてひつ持込んだのは、 平賀源内だという説もありますから、江戸時代まで日本にはひつじはいなかったことになります。 干支のひつじも中国から伝わったものですから、

多くの日本人にははっきりとしたひつじのイメージはなかったと考えてもよさそうです。

聖書とひつじは縁が深い事もあってキリスト教圏から伝わったものという指摘もあります。 「迷える子羊をお救いください」という言い回しがあるように、キリスト教で、ひつじは良き信者の象徴。 ひつじを数える事によって、神の御加護により安らかな眠りに入ることができると、 信じられていたのが起こりではないかともいわれています。ひつじはおとなしい家畜です。 のんびり.したイメージがあります。ふわふわした毛におおわれた姿を見ていると落ち着きます。 牧場の緑と青い空とひつじの姿を思い浮かべるだけでリラックスして眠れそう。。。

ところが、日本語で「ひつじが一匹、二匹…」と数え出したとたんに目が冴えてしまいます。 これは、ひつじ"=Sheepを日本語にしてしまったのが原因。眠りを英語にするとSleepです。 つまり、「ひつじ"=Sheep」と「眠り=Sleep」の発音が似ていることから、ひつじののんびりとした姿を思い浮かべながら、 「シープワン、シープツー、スリープスリー」と数えているとだんだん眠たくなってくるというのが、本当のところのようです… |